浦安ってこんな街!

10.152025

【特集】弁天でゆうゆうライフ

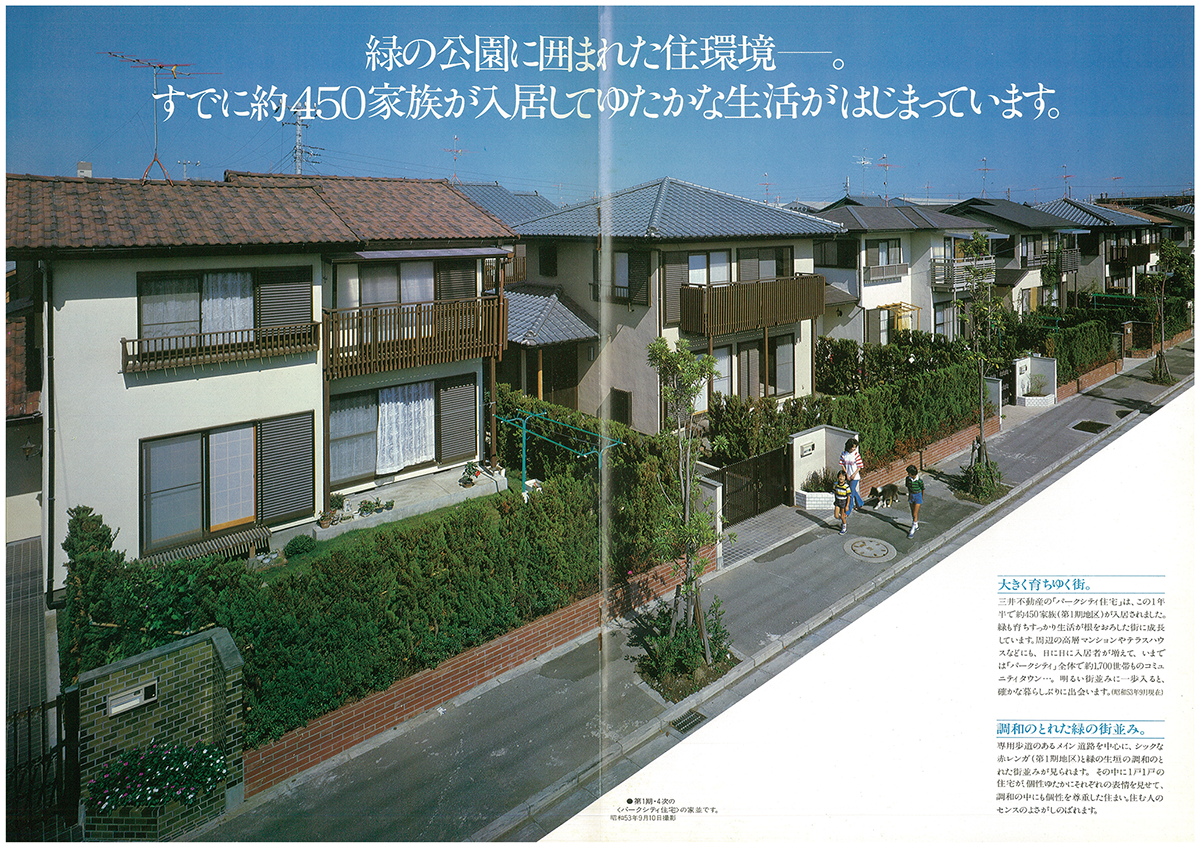

今回は、浦安の中でも閑静な住宅地として知られる「弁天」を特集しました。分譲当時のお話から現在に至るまで、住民の方々にお話しを伺いました。分譲当時は子育て世代がほとんどを占め、家の前で子どもたちが元気に遊ぶ光景が日常にありましたが、現在では落ち着いた住環境の中で高齢の方々が暮らす街へと移り変わっています。とはいえ、土地を分割して販売される建売住宅も増え、学校が近いなど、子育てしやすい環境から、再び子育て世代が住み始めているのも事実。子どもを通し、隣近所やママ友・パパ友との交流も盛んで、人とのつながりが自然に育まれる弁天だからこそ、安心と温かさに包まれた暮らしがこれからも続いていくのだと感じます。

弁天はどんな街?

浦安市弁天は、現在の人口が約6215人。(参照:浦安市字別住民基本台帳人口及び世帯数〈総人口〉)弁天は浦安市の中町地区の一つ。第1期海面埋立事業で昭和43年6月24日に誕生し、昭和56年4月1日の市制施行により、浦安市弁天となりました。当時この辺りの漁場が昔から漁師の間で「弁天」と呼ばれていたことから名付けられた地名です。弁天エリアで分譲が始まった当時の住所は、「千葉県東葛飾郡浦安町弁天」。今でも戸建て住宅の表札に明記されているお宅も見受けられ、歴史を感じさせます。

弁天エリアの魅力と、現在の姿とその昔

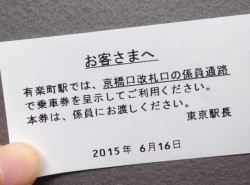

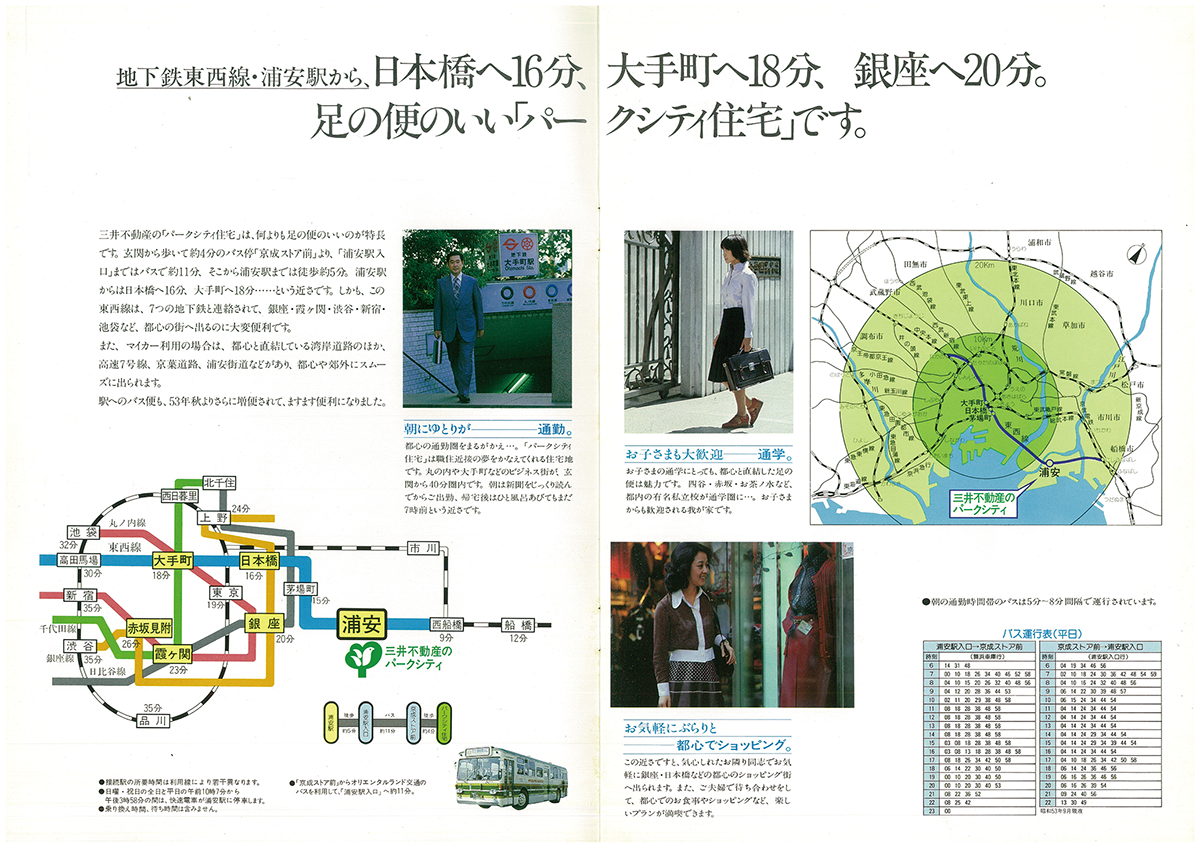

弁天エリアの6 5 歳以上の人口は、令和7年時点で27・29%です。(参照:浦安市字別住民基本台帳人口及び世帯数〈総人口〉)中町エリアは高齢化の進んでいる地域ですが、その中でも弁天エリアは30%に満たないことから、若い世代への世代交代も見られます。弁天エリアの開発は、昭和53年から56年にかけて、大手住宅メーカー( 三井不動産・電建) による分譲住宅地として始まりました。当時は都内近郊に勤務する人々が全国集まり、浦安駅からは距離があったものの、50坪という広さや良好な景観が人気を集め、分譲時には抽選倍率も高かったそうです。当時、舞浜方面を見渡すと葦が生い茂るだけで何もない土地でしたが、東西線の開通により大手町や日本橋方面への通勤も便利で、浦安は勤務世帯にとって絶好の立地とされました。住宅地の周辺には商店はなく、買い物といえばショッピングモール「ショッピングセンターパークスクエア」(富岡)が主婦の台所として賑わっていたといいます。

気になる当時の分譲価格は約2000万~4000万円前後。一般的なサラリーマンには手が届きにくい水準であり、幅のある価格帯でした。当時は住宅開発が盛んで、都内の住宅価格はさらに高額だったため、神奈川や横浜など、都心寄りの郊外を検討する人も多かったようです。また、当時の働き世代は仕事帰りに同僚と飲みに行くことが多く、終電時間やタクシーで帰れる距離にあることが、引っ越し先を決める際の重要なポイントだったと話す方も。(なんと、バブル期には1億5000万円ほどまで住宅価格が跳ね上がったこともあったとか⁈)

近年の住宅事情は、その広い土地を分けて、建売住宅として販売されている所もあります。そのため若い世代の家族が引っ越してこられる環境でもあるため、子どもたちの安全を考慮した広い歩道など、見渡しの良い環境が広がります。また学校にも近い距離も人気の一つです。また、現在では緑が生い茂る、1.3万㎡もの広々とした芝生広場がある「弁天ふれあいの森公園」はその昔、下水処理場と清掃工場がありました。公園プロジェクトが動き出したのは2000年。2004年には有志を中心とした「ふれあいの森公園を育む会」が結成され、市と市民の手によってついに2007年全面オープンしました。沢山の草花に囲まれた風景は、訪れる者の心までも落ち着かせてくれ、癒しと故郷を思い出させてくれるような場所です。今号で9ページにpickupしているので、詳しくはご覧ください。

現在の街は「商店の少ない静かな住宅地」という雰囲気が色濃く残っています。近年は新築マンションも増えていますが、長年の近所づきあいは地域の基盤として息づいており、「ママ友・パパ友の関係が、そのままシニアクラブの仲間へとつながる」そうしたケースも少なくありません。特にママ友たちの昔からの関係性は強く、シニアクラブの会員の約8割を女性が占めています。男性は現役時代に仕事仲間とのつきあいが中心だったことから、シニアクラブで新しい仲間と出会い、お酒を酌み交わす場面もあるとか。現役時代は近隣でお酒を呑む機会が少なかったため不便を感じることはなかったそうですが、引退後は「赤ちょうちんのようなお店が近くにあれば近隣との付き合いもより増えるかな?」と、現役時代とはまた違う、人とのつながりや暮らしの味わいを実感していると話す方も。

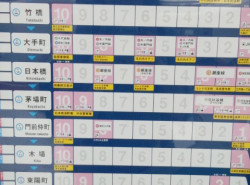

暮らしの足元にも変化が見られます。車の免許を返納する方が増え、移動はバスが基本に。しかし、14番系統バスの本数減少や、ワイズマート浦安弁天店の一時閉店、出張八百屋の不在などにより、高齢者の外出や買い物に悩む声が多く聞かれます。野菜は重く、足の不自由な方はカートを押してサミットまで歩くものの、交差点を一度で渡りきれないこともあるそうです。

こうした状況を受け、見明川住宅の有志が集まり、管理組合・自治会・常磐会の協力で「買い物支援」に取り組んでいます。活動は「見明川ファミリークラブ」として、毎月第1日曜日の2時間にわたりマルシェを開催。市内の個人店の協力を得て、魚や野菜、パンなどを販売しています。この取り組みは浦安市内広くにわたり、住民にとって大きな助けとなるだけでなく、会話を交わしコミュニケーションを育む場ともなり、そこで暮らし続けるために欠かせない大切な時間となっています。

街の雰囲気を引き立てる個人店の数々

そんな弁天ですが、実は昔から「隠れ家的なお店」が点在しています。分譲当時は住宅街として整備されたため飲食店の出店は難しく、景観を損なわない外観であれば許可されていたことも、商店が少ない理由のひとつです。現在は閉店したお店もありますが、いまも地域で愛される名店があります。弁天ふれあいの森公園のお隣にある老舗のパン屋「ママンドータ」は、住宅街にひっそりと佇む存在。創業から変わらないクリームパンは不動の人気を誇り、コーヒーゼリーやプリンも添加物を使わないため、病気を抱える方からも支持されています。この日は、96歳になる母親のために買いに訪れる方の姿も。「ここのプリンしか食べないんです」と話すエピソードも印象的。さらに、種類豊富なパンが揃うことも人気の理由となっています。

また、今年で16年目を迎える「MEINA(メイナ)」は、国産小麦を使ったハード系パンが評判のお店。2009年に富士見でスタートし、弁天に移ってからは6年。食卓を彩るお食事パンとして、パスタと一緒に楽しむご家庭も多いそうです。小麦の味を楽しめるように国産小麦だけを使い、シンプルな素材で、防腐剤や保存料も不使用。ぜひともこだわり抜いたパンの味を試してみて!

さらに2023年には、「BAKED& CAFE(ベイクドアンドカフェ)」がオープン。店主が丁寧に作る焼き菓子やコーヒーは、季節ごとに変わるメニューもあり、老若男女に親しまれています。お散歩の途中やサークル帰りに立ち寄る人も多く、地域の新たな憩いの場となっています。今号で10ページにpickup しているので、詳しくはご覧ください。

どのお店も景観を損なうどころか、街の雰囲気を引き立てる素敵な店構えです。以前には弁天エリアに3つのパン屋さんが揃い、弁天の人はパンが好きなのかな?と思いましたが、それぞれの個性を楽しめる名店揃い。ぜひ散策がてら訪れて、それぞれの店主のこだわりを味わってみてください。

弁天エリアではお店だけでなく、ものづくりをされている木工作家さんもお住まいなんです。Okalu(オカル)という名前で、注文によるウクレレや雑貨・アクセサリーを製作。木工の基本技術をベースに素材の良さを生かしたものづくりは、温かみのある作品が人気。現在は展示会に参加されたり、一部ネットでも販売されています。

つながりの力

防災・防犯面では、東日本大震災時の液状化が深刻で、一部では仮設配管を施したものの、下水が50日間も停止したエリアもあったそうです。こうした実情を踏まえ、住民主体による安否確認や泥かき、給水調達の経験と教訓は、今後の防災対策に活かされています。自治会や住民同士のつながりを絶やさずに維持していくことこそが、これからの地域防防災にとって大切な基盤となっています。

防犯面では、防犯カメラの段階的導入に補助金を活用する一方で、維持費の負担が課題となっています。電話詐欺対策として留守番電話の活用や警察連携の講話を継続し、訪問業者による高額工事被害の未然防止には、相見積もりの徹底を呼びかけています。そのためにも人とのつながりは絶やすことはできません。

静けさと利便、景観と安全、つながりとデジタル――弁天が向き合うテーマは多岐にわたります。〝顔の見える関係〟は、この街の確かな力です。こうした思いを次の世代へ受け継ぐため、住民同士の関わりを大切にしながら、地域の暮らしを支えています。

※編集室が独自で取材しまとめた記事です。もし記事の内容に誤りがございましたら、お知らせいただければ幸いです。

※この内容は、フリーペーパー「ゆうゆう手帖」Vol.53号に掲載された内容です。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローして最新情報を入手しよう

@urayasusumitai