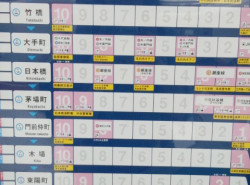

浦安ってこんな街!

4.302025

今泉浩一による豊かな第二の人生をおくるためのコラム|高齢者は楽しく豊かに生きる!

60歳を過ぎたアナタは、何をしていますか?仕事?ボランティア?趣味?

日経ニュースで「グランドシッター(民間資格)」についてのテレビ放送があって、60歳を過ぎて退職した管理職や中間管理職だった男性が、保育の現場でサポート業務(保育補助)をする姿が楽しそうで面白く見させて頂きました。

我が家でも時々孫が泊まりに来ますが、一緒に遊ぶと疲れるけど可愛くて楽しいですよね。恐らくその延長で、保育園で若い保育士のお手伝いで子供達と過ごすことを仕事にするのは良いかもしれませんね。 グランドシッターの一人が「現役の時のようなストレスは全くなくて、孫のような子供達と居るのは楽しいです、今後は保育士の資格を取って本格的に働きたいですね」と言っていました。60歳~85歳迄の人がグラントシッターになって、給料は15万~25万位だそうです。管理職経験者は組織内の働き方を充分に経験しているので、若い保育士さんの相談を受けて悩みを解決したり、子供達から「大好きなお爺ちゃん」「優しいおばあちゃん」としてなつかれたりしながら、保育業界の人手不足の解消にも貢献できているようです。 因みに、現在活動しているグランドシッターの男女比は146人:135人だそうです。

「人生100年時代」になりましたので、60歳で退職してしまうと、管理職で今まで仕事ばかりやってきた人は「やることが無くて困ってしまう!」「仕事の付き合いでできた人間関係は、仕事を辞めると全部無くなってしまう!」「遊びの友達は続くけどね!」ということに愕然とすることが多いことでしょう。 そんな時に、「グランドシッター」の話は「生き甲斐」と「収入」を得られる話なので、私も4万2000円出して2日間の「グランドシッター養成講座」を受講しようかな、と考えてしまいました。因みに、夫婦二人が豊かな老後を過ごすのには月に37万9000円(一人なら20万円)、最低限度の生活をするには24 万2000円(一人なら15万円)が必要と言われています(生命保険文化センターの調査結果)。もし自分の年金が20万~ 30 万位で「チョット心もとない」場合には、「老後の年金を増やす方法」としてグランドシッターをしながら「69歳まで働いて年金を納めて、年金を70歳から貰えば、現役の給料85.4%の金額が年金として貰える」ことになり、95歳位までの生活費や医療費、介護費用等の心配をしない安心な老後を迎えることもできます。

浦安市では「シルバー人材派遣制度」があって、自転車整備場やバスの運転手、交通整理、各公園や運動場の係員等に登録した高齢者を派遣していますが、利用できる良い制度ですね。

年金や預金に余裕のある人で「社会参加したい人」はボランティア活動でしょうか?

「働き蜂」と言われて仕事熱心だった日本の男性ほど仕事を辞めると、話す相手も少なく、地域内でやることがほとんど何も無く途方に暮れることになり、「さて、これから長い第二の人生を、どう生きたら良いんだ?」と考え始めることになるようです。

その点、女性は子育てや食事、洗濯等の家事労働をすることが多い為か「近所付き合い」が多いし、「ママ友」「犬友」「猫友」「買い物友」「趣味友」等の友達がいっぱい居て、子育てが終わっても地域内のお付き合いが多くて退屈しないようです。例えば、私の妻を見ていても「どうしてそんなに話すことが多いの?」と聞きたいほど話好きですね。妻には「今日のお天気やお洒落、買い物、趣味、旅行、車、子や孫のこと、人の噂」等々何でも話のネタになるようですが、男である私は「意味の無い会話はしたくない」方なので(男性は大体そうだと思いますが)、関心のあることなら何時間でも語り合えますが、会話のネタは遙かに少なく、男女の違いの大きさを感じます。ちなみに、「1日に話す男女の会話数の平均値を調べたら、男性は6000語で女性は2万6000語」だそうですから、女性の話し好きは男性の約4倍なんですね!驚きです。

そんなこともあり、子育てや地域との関わりがほとんど無い生き方をしてきた仕事熱心だった定年後の男性程、社会参加している実感を求めて、地域との関わりを持つ為にボランティアを目指すことになるようです。 そんな時、浦安市民は「浦安市民大学」で浦安市の街造りや社会参加の仕方等を学ぶことができますし、「社会福祉協議会」は各地域毎に創られて市民の参加を呼びかけてくれているので、浦安市民は大変に恵まれています。

そこで、年金や預金が充分にある高齢者で社会参加したい高齢者は、「浦安の街造り」「教育関係」「福祉関係」等々に今まで蓄積した知識経験を活かして貢献すれば「自分の老後の締めくくりとしての生き甲斐」になるでしょう。

充分に働いた後で「老後を楽しみたい人」は、旅行や趣味に生きることができます!

令和5年簡易生命表によると、90歳まで生存する人の割合は男性は26%、女性は50%となっています。そして男性は71歳、女性は74歳を過ぎると病気がちになり、80歳を過ぎると約30%、86歳を過ぎると約60%の人が要支援・ 介護認定者になっているので医療費や介護費用が必要となります。このような「人生100年時代」に備えた「夫婦の老後資金」を考えるなら「女性の95歳という年齢を目安」として「公的年金の受給開始年齢の変更」や「資産運用」等を検討する「長寿の時代の老後設計」を考えねばなりません。

そして、充分に働いて、年金や蓄えが充分にある人は、旅行や趣味に生きることができます。アナタは長くなった第二の人生を何をしてどう楽しく生きたいですか?世界一周旅行?日本一周旅行?趣味のゴルフをしまくる?時間はタップリあります!60歳から始めるなら40年、70歳からでも未だ30年も時間は充分にあります!何でもできます!仕事だって未だできます!私は大自然の姿を見るのが好きですから、ニュージーランドやカナダ、アメリカの雄大な大自然の中を歩いてみたいですね。知らない異国に居ると経済も政治も忘れてボンヤリできるので、帰国すると頭が新鮮になるのか何故か仕事にも力が入るし、良く行きましたが、旅行は良いですね。日本中も旅してみたいですね。

しかし、残念ながら長い旅をするには、毎年落ちていく体力をつける必要がありますので、今はしばらく辞めていたゴルフを復活して練習中ですし、自宅の近くには高洲海浜パークゴルフ場がありますので、散歩のつもりで月の半分はPG(パークゴルフ)をして5000m以上は歩いています。PGはゴルフ場のクラブチャンピオンだった間野さんに勧められて始めたのですが、わずか30m~100mの距離しか無いのにやってみると実はゴルフより難しいのです。毎日手入れされるゴルフ場と比べて、芝の手入れは月に2回しかされないので毎日伸びて変化する芝目を読み、しかも1本のクラブでラフやバンカーからも打たねば、球をホールに入れることが難しいからです。それを克服しようとすっかり夢中になっている内に浦安PG同好会の会長にされて辞めることもできなくなってしまいました。しかし、お昼時には女の人が料理を持ち寄ってくれるのでその美味しいこと!こんな楽しみ方があるなんて、男共には分からなかった楽しさです。

そして、PGを始めたせいで77歳(執筆当時2018年)の私に、何とパークゴルフの友達が66人もできた!のです。同好会でできた友達の年齢は80代が12名、70代が44名、60代が10名です。この歳で友達ができるなんて奇跡的なできごとでしょう!PGの楽しさってどんな感じかって?そうですね、「ゴルフはいつも変わらない美味しさの三つ星レストランの食べ物」で「パークゴルフは妻の手料理で毎日食べても飽きない食べ物」でしょうか、何時も妻と一緒に楽しんでいます。友達の居ない人は高洲PG場に来て同好会に入れば60人の友達がすぐにできますよ。待っています!

ところで貴方は「人生100年時代」の「豊かな老後設計図」ができていますか?

豊かな老後を過ごすには、6つの条件が揃う必要があります。

①まず第一に夫婦共に健康であること

②何でも話ができる友達がいること

③家族や子孫と仲良くできること

④地域の友達が多いこと

⑤何かしら社会貢献できるものがあること

⑥以上を支える資産設計ができていること

人には寿命があり、70歳を過ぎると年々病気がちになり、86歳を過ぎると介護が必要な人が60%になり

、残念ながら元気でも体力知力が減少していきますので、高齢化するほど健康が一番になり、アンチエージングに努めて幾らかでも若さを保つ努力が必要になります。

一般には健康を保つには、運動、栄養、睡眠が大事と言われていますが、上述した6つの条件が無いと人は健康ではいられません。例えば夫婦間に修復できない争いが起きれば、或いは明日破産するとなれば、人間は一晩で胃から血が噴き出し一晩で白髪になるでしょう。肉体と精神の健康は一体不可分だからです。ですから私はこの六つの条件を「六つの健康」と呼んでいます。その為に私は、自分と妻の「六つの健康」を護る為に夫婦二人の会社を創り「六つの健康社」と命名し、どちらが100歳迄生きても良いだけの資産を用意しました。「六つの健康」を支える経済的な条件を整えることも大事ですので、少しだけ書きますが、詳しくは拙著「副業の不動産投資でお金持ちになり、幸せになる」(いしずえ出版)をご覧下さい。

個人不動産資産の活用で日本の個人は豊かになる!

個人の不動産資産は約1350兆円、この個人の不動産資産を使って豊かになる二つの方法があります。 その一つは、「自宅を取得し、価値ある状態で維持すること」。「価値ある状態で維持すること」とは、「地震大国の日本では耐震強度を保ち100年長持ちする家にすること」と「住み心地の良い快適な状態を維持すること」です。国交省は、16年9月に既存住宅の売買取引の際、売買仲介業者は売り主、買い主に「インスペクション(建物査定)をしますか?」と促すことを義務化する法律を成立させました。この法律は18年4月1日から施行されますので、それ以降は「売買契約に際してインスペクションをしない取引はなくなる」と思われます。

戦前までは80%の所帯が賃貸に住んでいましたが、終戦後の45年以降は国民が自宅を持つことを進める住宅取得促進政策が取られて、現在では80%以上の所帯が自宅を所有しています。ところが少子高齢化・人口減少時代となった為に、現在約6000万超の自宅建物があり、所帯数は約5300万戸の状態となり、既存住宅の内約850万戸が空家となっています。 そこで、既存住宅の内、リフォームやリノベーションで強度や快適性を出せる建物は再生して使い、再生できない建物は取り壊して更地にするという政策に変わりました。 その一環として、既存住宅のインスペクションを義務化して、強度と快適性が保たれたと査定された家は、長持ちする価値ある建物としてその価値に応じて高く取引されることになります。 国交省は「10年以内に、アメリカ並みに100年以上長持ちする家として、新築以上の価格で売れるようにする!」と言っています。(日経新聞17年6月3日、16年2月9日参照)

戦後から今まで、例えば「木造の自宅は25年でタダになる」という常識(世界の非常識)が通用する時代でしたが、今後は「価値ある家を購入し、リフォームにより長持ちする強度と住み易い快適性のある自宅を新築同様の価値で維持すること」が、個人が豊かになる一つの方法になります。高齢となり、病気や介護でお金が必要になった時、自宅が新築時と同様の価格で売れることになれば、「自宅は最大の老後資金」になり、老後の不安が少なくなり、退職後を豊かに過ごせるでしょう。

不動産賃貸収益物件(金の卵を産む鶏)を持つこと

「これからの住宅(自宅や賃貸)用の不動産(土地・建物)」は、「良い仕事があり、その周辺の交通環境、買い物環境、文化環境、学校環境等が整った住み易い土地・建物」が求められますので、結果としてその条件を満たしている東京首都圏を中心とする大都市に益々若者が集まり、その周辺にある住み易い地域や快適な建物の需要が高まりの価格が高くなると予測されます。また「商売用地」としては「物流施設に向いた地域」「観光に向いた地域」「駅近で便利な町中に位置する地域」のいずれかに該当する適地の需要が高まり、その価値が高まる流れです。

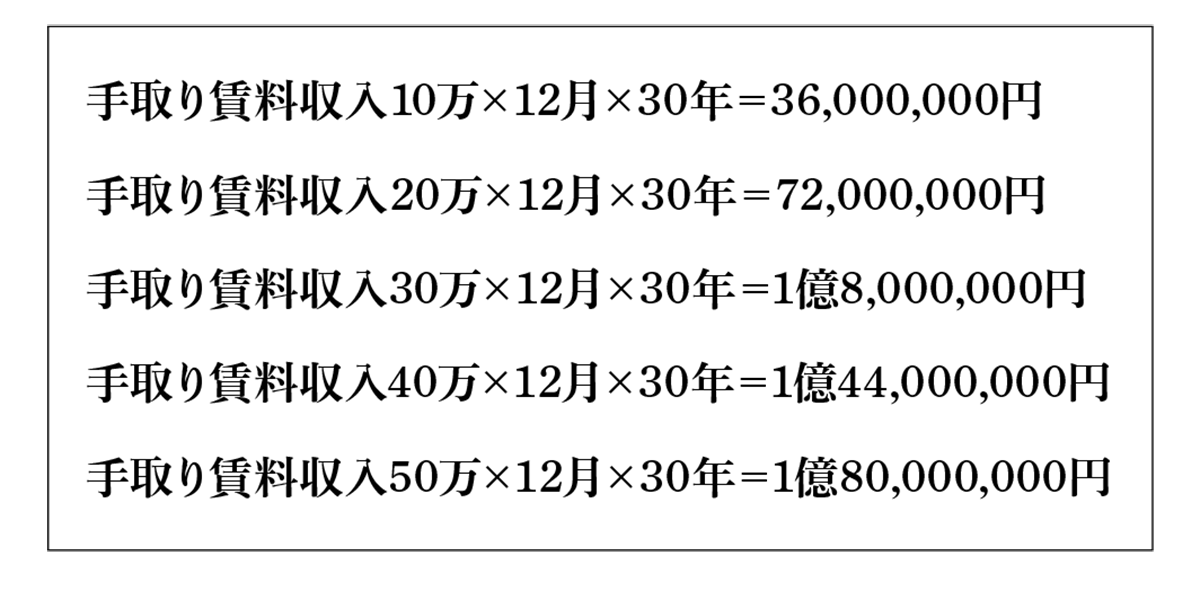

以上が一般的な今後のトレンドになり判断基準になりますので、その基準に合う物を買いあるいは維持し、それに該当しない地域や物件は買うべきでなく、今の内に売却して具体的に将来性のある地域や物件に買い換えることが賢明です。賃貸不動産の凄さは、毎月確実に自分の口座に、投下資本の5.5%~7%の決まったお金が病気で寝ていても入り続けることで、この積み重ねが大きな大きな資産になることです。「年金(給料)+α(賃料収入)」を10年、20年、30年やり続けると幾らのお金が自分の口座に残るか?を自分でも計算してみて下さい。1000人以上の大手企業の退職金の平均は2190万円です。 賃貸不動産の収入がいかに凄いか驚くばかりです。これこそが「金の卵を産む鶏」ではないでしょうか。年金(給料)+賃料(収入)の威力をご自分のものにされることをお勧め致します。

【コラム担当】今泉 浩一

■著作:「息子への手紙」「ビジネスで成功する 41 の法則」「副業の不動産投資でお金持ちになり、幸せになる」「日本一学(共著)」「豊かな老後と争わない相続」■資格:宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー 2 級、相続アドバイザー協議会認定上級相続アドバイザー、 損害保険代理業普通資格、以上の資格と不動産経営 43 年の街造りの実績で「市民が豊かになる為のセミナー」をボランティアで実施。■経歴:1941 年福岡県で生まれる/ 1967 年早稲田大学法学部卒/ 1976 年浦安市で不動産業に従事/ 1979 年株式会社明和地所を創業/ 2007 年株式会社明和地所代表取締役を退任し会長に就任/ 2019 年 4 月 株式会社明和地所を退任し、浦安市議会議員選挙に出馬/ 2019 年 4 月 平成 31 年浦安市議会議員選挙に当選/ 2022 年2 月闘病中につき浦安市議会議員辞職/ 現在株式会社明和地所会長

【ご意見・ご感想・お問い合わせ】

メール:imakou16@gmail.com

電話:090-3007-5345

2018年7月6日記(一部改正)

※本稿の内容は、掲載時点での法令や判例などに基づいています。ご利用の際には、最新の法令や情報をご確認いただければ幸いです。また、法律や判例の適用は個々の事情によって異なる場合があります。本稿の情報は正確さを心がけておりますが、その内容についての保証はいたしかねます。本稿の情報をご利用いただいた結果について、当方では責任を負いかねますことを、あらかじめご了承ください。

※この内容は、フリーペーパー「ゆうゆう手帖」Vol.50号に掲載された内容です。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローして最新情報を入手しよう

@urayasusumitai