浦安ってこんな街!

6.132024

【浦安三社祭2024】中町を盛り上げたい!8年前に発足した中町會、今年も浦安三社祭に参加します。「中町、新町の人達もお祭りを楽しんで!」| 猫実「弁財天」と「中町會」の皆さん

最新の情報をお探しの方はサイト内検索で最新情報がないか検索してみてください。

いよいよ浦安三社祭まであと1日!明日が来るのをいまかいまかと待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。提灯や旗が沿道を彩る東西線浦安駅周辺の元町エリアは、すでに浦安三社祭は始まっていると言わんばかりに盛り上がりを見せています。一方、京葉線新浦安駅周辺の中町、新町エリアは…元町ほどお祭りムードにはなっていない状況です。8年前も元町とは対照的な雰囲気だった中町。そんな中町をもっと盛り上げたい!と8年前のお祭りの時に発足した「中町會」。今年も参加されるとのことで、お話を伺ってきました。

中町の「仲良し仲間達」が集まって発足した「中町會」。今年は新規メンバーも増えて更に盛り上がりを見せている!

取材をさせていただいたのは6月9日の土曜日。お祭りまであと一週間という日で、気持ちの高ぶりもひとしおではないですか?と伺うと、「いや、もうなんだか寂しくて…!」と中町會会長の梅澤さん。「今年は神酒所立ち上げや準備から参加させていただいているから、週末は神酒所に来て皆で準備したり話したりお酒を飲んだりしていたんです。それが本当に楽しくてね。もう今週で終わってしまう…!と思うと、寂しいんです」

8年前と同様、今回の三社祭でも中町會は猫実にある「弁財天」のお神輿を担ぎます。準備段階から参加するのは初めてという中町會の皆さん、「新しい発見があって、新鮮で楽しい!」と嬉しそうに話します。

会長の梅澤さんは今川出身。猫実に親戚の方が住んでいたこともあり、小さい頃から三社祭には馴染があったそう。そんな梅澤さんを見て「自分も担いでみたい!」と中町に住む仲間達が集まり、2人、3人と増えていき、いつの間にかその人数は20人以上に。それならば…と会を作ったのが中町會発足のきっかけでした。

「中町會メンバーのほとんどが、見明川小出身、富岡小出身、入船小出身など、中町に住む人たちなんですよ」そう教えてくれたのは副会長の斎藤さん。「発足メンバーは子どもの頃、毎日のように遊ぶ仲間同士。それが大人になってからも変わらず仲が良く、よく皆で集まっていました。そんなメンバーで中町會を発足したらどんどんメンバーが増え、子ども達も増え、今では30人くらいの会になりました」

8年前は小さかった子ども達が、今ではもう小学校高学年や中学生、それ以上に成長。思秋期にさしかかると「お祭りはいいや…」と今年は参加してくれないというお子さんの話をチラホラ聞きますが、中町會の子ども達は「今年はお祭りある?いつ??!!」と前のめりに楽しみにしている子が多いそう。

「今年初めて大人神輿を担ぐ」というのが、梅澤さんの息子さんと斎藤さんの息子さん。

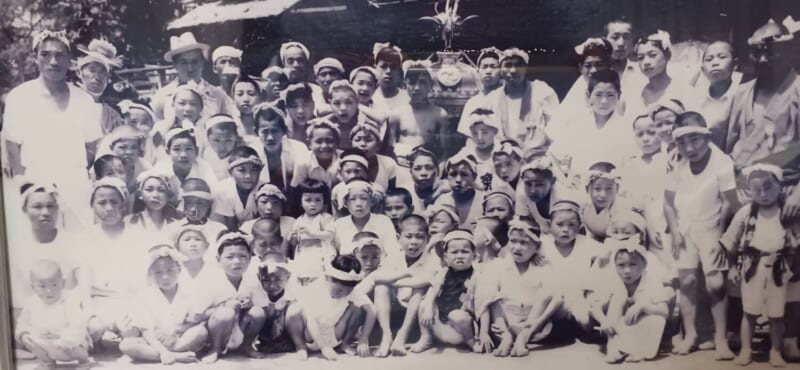

8年前はこんなに小さくて子ども神輿を担いでいた二人が、現在は中学3年生になるんですって!

大人神輿を担ぐの、楽しみですか?と伺うと「楽しみです!」という斎藤さんの息子さんと、「3日間、(体力的にも)何の心配もないですね。走ってますし」と梅澤さんの息子さん。「本当かよーー!」と周りの大人達から突っ込まれ「お父さんよりは体力あるよ」と答えるとドッと笑いが生まれ、大人子ども関係なく会の皆さんの仲の良さが伝わってきました。

梅澤さんの息子さんは美浜中、斎藤さんの息子さんは富岡中と学校は違うけれど、今でもよく遊ぶ仲だそう。みんな学校は違っても、祭りをきっかけに集まり仲良くなって友達になる。自分達の両親がそうだったように、いつかは自分達が会の中心となって中町會を盛り上げ、そしてまた子ども達が生まれて同じような関係性が続いていく…。「浦安三社祭を後世に繋げる」という意味でも、中町會の皆さんの関係性がとても素敵で、羨ましくなってしまいました。

100年以上の歴史を持つ弁天様を祀る氏子さん達により作られた「弁財天」。3つの神輿を持つ、浦安でも歴史ある会の一つ。

前述したように、中町會の方々が担ぐのが猫実にある「弁財天」のお神輿。「弁財天はもう出来てから60年以上になるのかな」と教えてくださったのが、弁財天の世話人代表の稲本武さん。

「今年は2名世話人が増え、会としては18人。そこに地域の氏子さん達が担ぎ手として三社祭当日に参加してくるので、盛り上がりますよ」。困った時には助け合う、いい意味で地域のつながりが強く氏子さん達の関係性がとても良いと話す稲本さん。2011年の震災時は弁財天の石組みが崩れ、修復に数百万円かかるとなった時も「地域の氏子さん達が寄付をしてくれて無事修復が出来た」と当時を振り返り、目を細めます。「今回の三社祭でも、年齢や体力の問題で参加は難しいけど少しでも役に立てたらと寄付をしに来てくれる氏子さんが多くて。そんな氏子さん達の協力もあって、弁財天では30年変わらずに明かり提灯も続けられています」

「伝統的な習わしを続けられるのも、地域の氏子さん達の協力があるからこそ。皆さんのおかげです」と武さんは言うけれど、会をまとめる武さんの、朗らかでおおらかな、優しい人柄もあってなのでは…と感じました。

そんな地域との関係性を受け継ぎ、今回若衆として初めて大神輿を取り仕切るのが息子さんの稲本允(まこと)さんです。

「若衆は神輿の誘導がメイン。もちろん少しは担ぐけれど、基本は担がず安全に渡御出来るかを見守ります。取り仕切るのは今年が初めてですが、小さい頃から三社祭に参加しているのでやり方は身体に染み付いている感じですね。皆さんが祭りを、神輿担ぎを楽しめるよう全力を尽くします」

今年は特に8年ぶりの開催ということで「神輿を担ぎたい!」という想いは強いはず…それでも誘導に徹するのは、祭りを安全に、安心に楽しめるようにとの想いから。これは他の地域も同じで、祭り当日は各会の若衆や役員の方々が協力して神輿渡御や交通整理を行います。

「皆が祭りを楽しむことが、一番だからね!」とカラリと笑う允さん。祭り当日はサポート役に徹する…そんな地域の方々の心意気に心を打たれました。若衆の方々が神輿を取り仕切るかっこいい姿も浦安三社祭の見どころの一つなので、ぜひ見かけたら声援を送ってみて!

弁財天には3つのお神輿があります。男の人たちが担ぐ大神輿の他に、女神輿、子ども神輿。また可愛らしく装飾された山車もあり、見るだけでも楽しめそうです!

「中町はもちろん、新町の方、他の地域の方も。8年ぶりの浦安三社祭、ぜひお祭りの格好をしてお神輿を担いでみてほしい!」。浦安三社祭は誰でも参加できる地域に開けた祭りということで、弁財天のお神輿も祭りの格好をしていれば参加が可能とのこと。「祭りの格好は必須、あとは入るタイミングやルールがあるので、声を掛けてから参加してほしい」と弁財天・中町會の皆さん。紺色の弁財天の半纏、白地に朱文字で中町會と書かれた中町會の半纏を目印に、ぜひ声をかけてみて。

各会、神酒所によってルールや担ぎ方は様々。お祭りが初めて…という方は、まずは三社祭を間近で見学するだけでも雰囲気を味わえるかも。また、お祭りの格好をしていたら弁財天・中町會の方を探し、お神輿担ぎに参加させてもらうのも◎。ルールやマナーを知ること、そして“祭りに参加した”という興奮が、4年後の浦安三社祭開催へと繋がる架け橋となります。

いよいよ明日は浦安三社祭!祭り開催が待ち遠しくてたまりませんね!!

■弁財天 神酒所 …浦安市猫実2丁目21-6

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローして最新情報を入手しよう

@urayasusumitai